前の記事につづいて、日本航空(JAL)の現在の経営危機を招いた原因と責任について報じた昨年10月29日付「しんぶん赤旗」を紹介します。

日航問題 原因と責任は

空港乱造、経営を圧迫

2009年10月29日(木)「しんぶん赤旗」

日本航空の経営危機が大きな問題となっています。いったいなぜこんな事態になっているのか、原因と責任はどこに―。(深山直人)

“放漫経営”の声

日航の2009年4~6月期の連結決算は990億円と過去最悪の赤字。来期も赤字が予想されるなかで、経営立て直しが迫られています。

こうしたなか新政権の前原誠司国土交通相は再建計画を策定する新たな専門家チームを発足させ、近く対策を出す計画です。

赤字の原因はどこにあるのでしょうか。決算をみると、本業以外の営業外利益や特別損失で巨額の赤字を出しているのが特徴です。

この間、36億5700万ドルにのぼるドルの長期先物買い(1ドル180円で購入)や、ホテル・リゾート開発の失敗、500億円を投入した本社ビルの売却、運航能力をこえた大型機の大量購入などが問題になってきました。「放漫経営」と指摘する声もあります。

ゆがむ航空行政

「地方空港が次々とつくられたり、国家間の約束による相次ぐ国際線の就航で、採算の取れない路線を引き受けてきたことや、着陸料など諸外国に比べて異常に高い公租公課など航空行政のゆがみが経営を圧迫している」

こう指摘するのは、航空労組連絡会の山口宏弥議長。

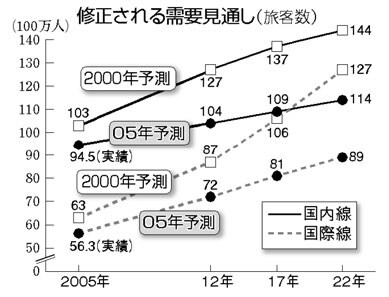

過大な需要予測にもとづいて次々と空港がつくられ、狭い国土にいまや空港は97カ所。その多くは赤字です。

この空港建設の資金となってきたのが、特別会計の「空港整備勘定」です。航空会社が払う空港使用料や着陸料などを財源にして、空港建設や維持運営費に充てられています。09年度は5280億円にのぼります。

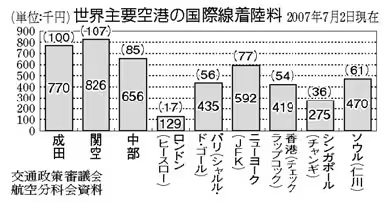

そのため、諸外国に比べて日本の着陸料などは異常に高く、日本航空の負担は年間約1000億円。それが運賃に転嫁され、利用者の重い負担の原因にもなっているのです。

その典型が関西空港です。94年に開港し利用が低迷していたにもかかわらず、発着回数を16万回から23万回に上方修正し、2本目の滑走路まで建設しました。ところが、隣接する神戸空港の開港もあり、発着回数は12万回と低迷。有利子負債だけで1

兆1000億円も抱えており、着陸料はソウルの1・8倍、シンガポールの3倍、ロンドンの6・4倍で航空経営の重い負担となっています。

前原大臣も「予算があるからと不採算空港をつくり、政治家や役所が日航に飛ばせと押し付けてきた。それが結果的に経営を悪化させた面があり、悪循環を断ち切らねばならない」(9月26日)といわざるをえません。

米国からの圧力

相次ぐ空港建設は、米国からの圧力も原因です。トヨタなど日本の輸出大企業が起こした貿易摩擦などを背景に米国は90年、日米構造協議で公共投資を日本に要求。これを受けて閣議決定されたのが、430兆円にのぼる公共投資基本計画でした。

日本航空もその一翼を担わされ、ジャンボ機を次々と購入。55機(07年)も抱えていますが、使われないままのジャンボ機は8機にものぼっています。それでも4年間で4000億円もの新機材購入計画をたてています。そしてそのほとんどが米国会社から購入することになっています。

規制緩和で競争

小泉内閣のもとで2000年から始まった経済的規制の緩和も見逃せません。

規制緩和で運賃と路線参入・撤退が自由化され、スカイマークなど低運賃会社が“ドル箱”路線に参入。さらに経営を圧迫されるようになりました。

前出の山口議長は「日航問題はゆがんだ航空行政の矛盾が噴き出したものであり、そこにメスをいれなければ本当の再建策にならない」と指摘します。

ところが、専門家チームからはゆがんだ航空行政の反省にたった対策はみえてきません。

安全・公共性優先の再建策を

公的資金投入

資金繰り対策として3000円億円にものぼる公的資金の投入が検討されています。

しかし、なぜそれだけの巨費がいるのかなど経営内容の全ぼうについて国民にはまったく明らかにされないまま一部の人間だけで検討が行われています。

しかも、賃金の後払いであり、退職後の生活の支えになっている年金の減額まで検討されています。すでに日航では恒久的な賃金の切り下げが行われており、生活が脅かされています。

必要な対策を取ることは当然ですが、原因と責任を明確にしないままの公的資金投入は国民の理解を得られるものではありません。

見逃せないのは、9000人もの人員削減が検討されていることです。航空会社での人員削減は安全に直接影響します。職場からは「10月から整備部門が子会社化されました。賃金は元日航社員の7割しかない。低賃金と長時間労働で安全が脅かされかねない」との声があがっています。

「人減らしなどコスト削減で労働者に犠牲を強いるリストラは、労働者のモチベーションも低下させ、安全に逆行する事態になりかねません」(山口議長)

航空行政正せ

航空労組連絡会は前原大臣に対して、(1)人員削減は安全に直接影響するものであり安全運航を基本とする(2)公共性を重視し、路線撤退は地元と十分に調整する(3)分裂・差別の労務政策の抜本的な改善―を求めています。

航空連との懇談で日本共産党の穀田恵二国対委員長は、「経営危機の原因と責任を明らかにすることが重要であり、公共性と安全性を第一にした再建策でなければならない」と表明。これまで政府がすすめてきたムダな空港建設を生む空港整備勘定の問題をはじめ規制緩和など航空行政のゆがみをただしていくことを強調しました。

コメント

コメント一覧 (2件)

ありがとうございます

mizunoさん

また、お邪魔します。 TANNです。

私のコメントに記事を二つも立てて頂いてありがとうございます。

でも、本件については、mizunoさんと私では考え方が違うようです。 説得し合っても仕方ないので、このコメだけにします。

今日の朝日新聞朝刊(2010年1月9日)によれば、法的整理を選択する可能性が高いことが掲載されています。

責任の所在をはっきりさせるためには、曖昧にJALを生き残らせてはいけないと思います。 多分、JALが法的整理になれば、株主代表訴訟も起きるでしょう。 国会でも下野した自民党の元国交大臣の証人や参考人質疑だって必要でしょう。 なんせ、自民党政権の時の問題なんですから。

安全運航の話は別にして、雇用問題はJAL内部のこととして済ませてもらうしかないと考えます。

子会社化で給料が減ったとしても、地方の小さな工場や介護施設で働いている人と比較したらどうなんでしょうか?

なぜトヨタがHV車組み立て工場を宮城に建てるのか? 部品輸送コストよりも組み立てだけなら、地方のほうが工数単価が安いからでしょう。まして、それは子会社が立てる工場です。 大企業の地方搾取です。 それでも、きっと宮城県は職場が増えると喜んでいるんでしょうが。

日本の雇用は大企業の長時間勤務、中小企業の低賃金と言う犠牲の上で守られています。

JALで働いている人の待遇がどうなろうと全く関心はありません。メーカーなら当たり前の話ですから。

公共性についても意見は異なるようです。 路線継続を願う人が何人居たとしてもその人が年に何回JALを使うんだろうかと聞いてみたいです。 国鉄民営化時のローカル線廃止や、地方の私鉄やバス路線の廃止は公共性があるからと言っても赤字だからと言ってなされてきました。 別の言い方をすれば、公共性があるなら、固定した企業でなく、だれでも参入できるようにしたほうがよいと思います。 外資が入ることは何の問題もないと考えます。 ソニーや日産の株主の多くは外国人です。 メーカはOKで航空会社がNGという根拠がまったく分かりません。 スズキもVWと提携しましたね。 たとえば、タクシー会社を外国人が経営してたとして、何か問題はあるでしょうか。バス会社だって同様です。 西友はウォルマート傘下ですが、生活により身近なスーパーマーケットが外資だとして公共性や安全性の問題にはならないと思います。 極端ですが、中国の資本で日本の国内線を運航していたとしても、安全性さえ担保されるなら私は乗ります。 逆に中国企業との個人レベルの接点が増えて友好関係に寄与するのではないでしょうか。

責任の所在をはっきりさせるためにも、安易に生き残らせるよりも、さっさと倒産させた方が、色んなことが明確になるはずです。 国鉄だって、赤字を切り離して、今は昔の勢いで、JRは色んな知恵を使った商売をするようになりました。 国労の組合員の非常に大きな犠牲があったことには蓋をしたままなのにです。

残念ながら、JALの雇用問題はどうしようも無いでしょう。 ひどい言い方をすれば、馬鹿な経営陣の会社に入社した不幸を呪うしかないと思います。

多分、今の日本には国際線と国内線の両方を運航する航空会社は二つも要らない時代になったのだと思います。 スバルが軽自動車から撤退しましたが、それがエアラインにも起きているだけの様な気がします。

長文の不快なコメになってしまいました。

これに懲りず、今後もご贔屓お願いします。

ルール・公共性・国民の利益

TANNさんへ

コメありがとうございます。

たしかにJALは法的整理の可能性が高いようですね。

私も記事に書いたように、責任の所在をはっきりさせることが不可欠だと思います。

そのうえで、それが必要なら、いかえれば適性なら、ふさわしいなら、倒産もありうると考えています。

外資の参入も、現状では、防ぐ手立てはないように思います。

ただ外資の参入は、日産のときのような、ルノーがフランスではやれないような極端すぎるリストラを強行したようなことが行われる可能性もありうることから私は反対なのです。

ですから、たとえ法的整理=倒産となるにしても、その原因と責任の所在は明確にしなければなりません。

その際、公共性と安全性を第一に、そして労働者に一方的にツケを回さないということももちろんです。

雇用の問題は、JAL内部のことではありますが、経営危機を招いた責任が経営陣だけではなく、国策による原因・政府の責任が大きいことを考えても、そして、「まともな雇用のルール」を考えても、やはり、労働者に一方的にツケを負わせるようなやり方には反対です。仮に倒産とするにしてもです。

地方の小さな工場や介護施設で働いている人たちのことを考えればこそ、JALの今回の件で、安易な賃下げ・年金削減はすべきではないと思います。JALでそれをやったからといって、地方の町工場や介護施設で働く人たちの賃金が上がるわけでも、守られるわけでもないからです。

むしろ、JALでそうしたことがまかり通るようにしてしまったら、町工場は、介護施設はもっと大変なのだから、もっと賃下げ…ということになってしまうと思います。

たしかに、トヨタがHV車組み立て工場を宮城に建てるのは、地方のほうが工数単価が安いからでしょう。大企業の地方搾取といえます。

たしかに現状では、日本の雇用は大企業の長時間勤務、中小企業の低賃金という犠牲のうえになりたっています。

だから、いまのような雇用破壊がまかり通ってしまうのです。

私たちは、この現状を打開するには、厳しい法改正―規制強化とともに、企業の一方的なリストラ。賃下げを許さない諸官庁による監督・指導が求められていると考えています。

国鉄民営化のときも、赤字の原因は不明確なまま、赤字を理由にローカル線が廃止されその借金はタバコ税値上げでまかなわれました。

赤字の原因は、強引な新幹線整備計画などがあったにもかかわらずに。

責任の所在をはっきりさせることは必要ですが、そのためにも、安易に法的整理=倒産とせず、まず原因究明に力を尽くすことが必要です。そのうえで、非梅雨尾奈手立てをとることが大切です。たしかに、倒産もありえますが。

ちなみに、現在のJRは、部分的に抜き出してみれば、国鉄時代より向上したサービスもありますが、福知山線の事故や、国労差別、地方路線の切捨てという犠牲のうえに成り立っているという問題もあります。

祖帰任の所在をあいまいにしたまま、公共性・国民の利益をないがしろにし、労働者を犠牲にし、法的整理という名のもとに税金を投入することには絶対反対です。

それでは、今後ともごひいきに!

これに懲りず、今後もご贔屓お願いします