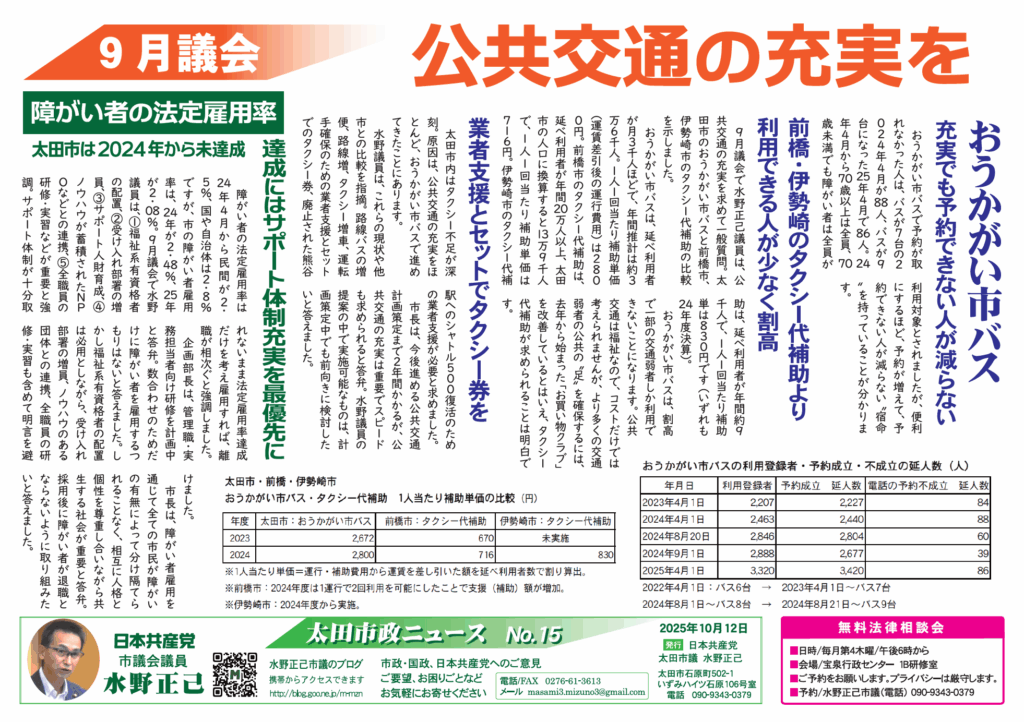

法定雇用率

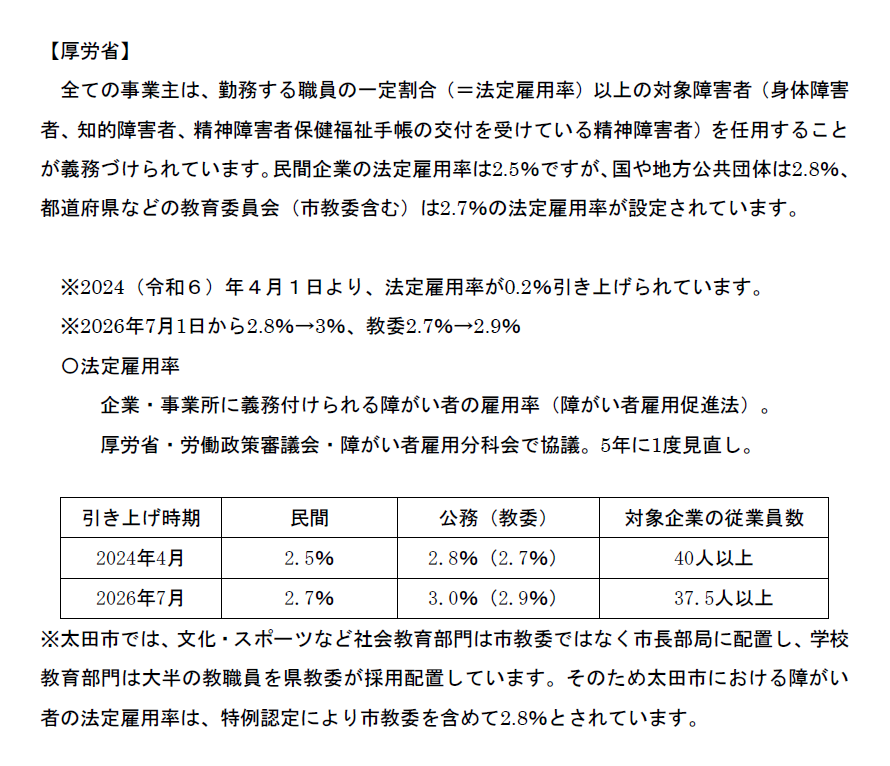

厚労省によって、全ての事業主は、勤務する職員の一定割合(法定雇用率)以上の対象障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)を雇用することが義務づけられています。民間企業の法定雇用率は現在2.5%ですが、国や地方公共団体は2.8%、都道府県などの教育委員会(市教委含む)は2.7%の法定雇用率が設定され、厚労省の労働政策審議会・障がい者雇用分科会で協議し、5年に1度見直しがされます。

法定雇用率は来年7月から民間が2.7%、公務部門は3.0%(教委2.9%)に引き上げられます。

太田市は2024年4月から未達成

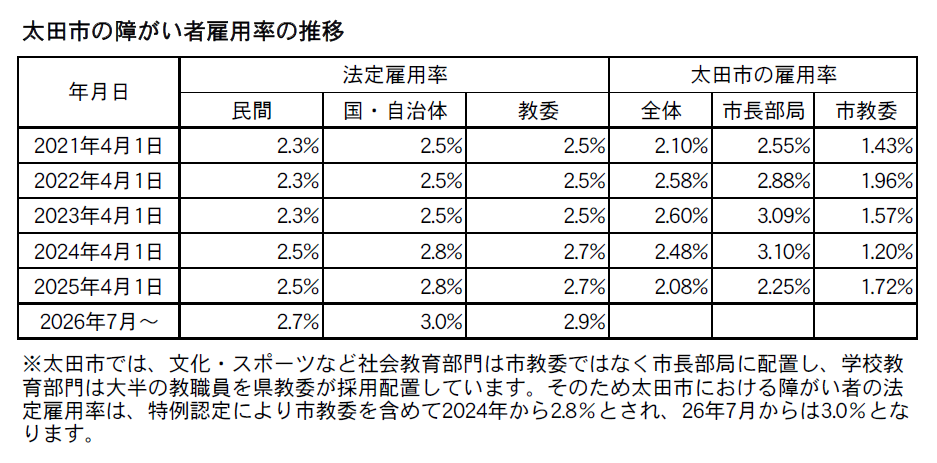

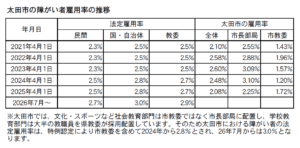

市の障がい者雇用率は、2021年が全体で2.19%、市長部局2.55%、市教委1.43%。2022年が全体で2.58%、市長部局2.88%、市教委1.96%。2023年が全体で2.60%、市長部局3.09%、市教委1.57%。2024年が全体で2.48%、市長部局3.10%、市教委1.20%。2025年が全体で2.08%、市長部局2.25%、市教委1.72%です。

市は昨年4月1日から法定雇用率を下回っているとして労働局から是正指導を受けており、今年12月末までに法定雇用率を達成しなければ、労働局から勧告処分として公表されます。

福祉系有資格者の配置、受け入れ部署の増員、ノウハウのある団体との連携、全職員の研修などサポート体制充実が最優先

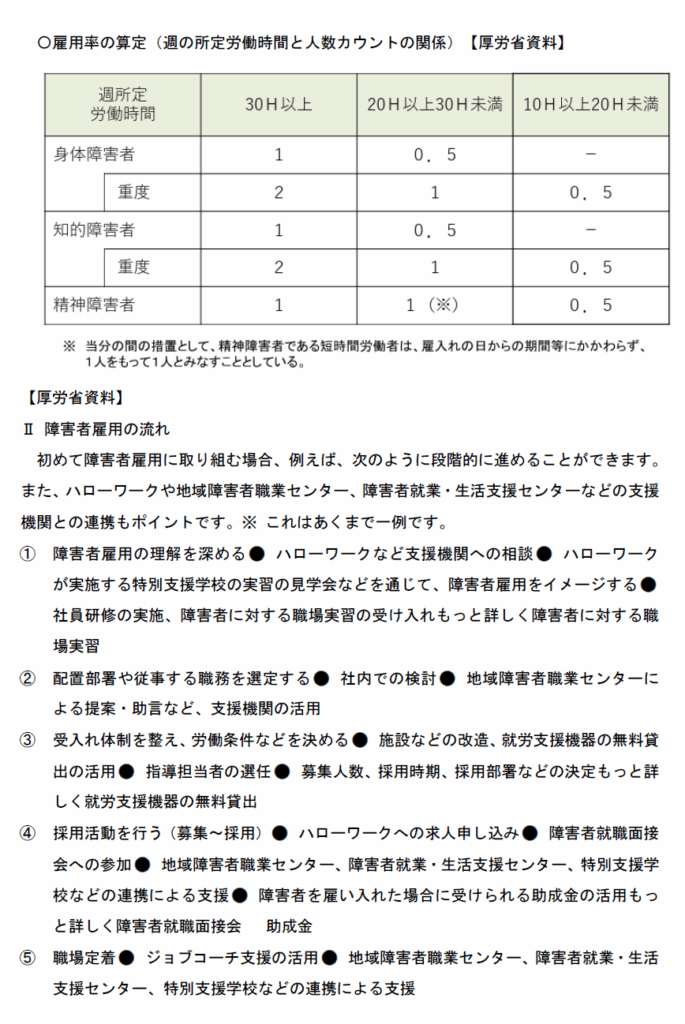

厚労省では、「障害者雇用の流れ」として、 ①障害者雇用の理解を深める、②配置部署や従事する職務を選定、③受入れ体制を整え、労働条件などを決める、④採用活動、⑤職場定着支援を示しています。

質問では、法定雇用率や市の障がい者雇用率の推移を明らかにしたうえで、①サポート役として精神保健福祉士、臨床心理士、社会福祉士など福祉系有資格者の配置、②受け入れ部署の職員の増員、③市役所でのサポート人財育成、④ノウハウが蓄積されたNPOなどとの連携、⑤全職員の研修・実習などが欠かせないことなどを強調。そうしたサポート体制が十分取れないままで法定雇用率の達成だけを考えて雇用するなら、採用後の離職が相次ぎ、労働局から指導を受ける可能性もあること、必要なサポート体制が十分取れないうちは、法定雇用率が達成されなくても仕方ないと強調しました。

企画部長

目標達成の数合わせのためだけに障がい者を雇用するつもりはない

企画部長は、障がい者雇用では、その知識習得として、ハローワークと連携し管理職及び実務担当者向けの研修会を計画していると答弁。各部局に対して、障がい者に行ってもらう業務を切り出してもらうよう依頼しているとしました。

さらに、法定雇用率の達成に向けて取り組んでいくことになるが、各部局に依頼した業務切り出しの進捗や求職者とのマッチング状況によっては、次年度も未達成のままという可能性もあると答弁。マッチングしない障がい者を無理に雇用するなど、目標達成の数合わせのためだけに障がい者を雇用するつもりはないとしました。

そのうえで同部長は、雇用される職員が業務を覚え、職場に馴染んでいくことができれば、いずれ互いに必要とし必要とされる職員となり、障がいに関係なく職業を通じた社会参加のできる共生社会の実現ができると考えていると答えました。

しかし同部長は、福祉系有資格者の配置は必用としながらも、受け入れ部署の増員、ノウハウのある団体との連携、全職員の研修・実習も含めて明言を避けました。

テレワークも含めた取り組みも重要

質問では、在宅でのテレワークも含めた取り組みも重要と指摘。テレワークでは、窓口分身ロボット「OriHime」(※) の活用で、障がい者以外の出勤が難しい職員の力も引き出せると提案しました。

企画部長は、現在は障がいの有無を問わずテレワークを認めていないが、業務の切り出しを行う各部局から相談があった場合には、情報セキュリティの確保を前提に労務管理の方法などは柔軟に検討したいと答えました。

※窓口分身ロボット「OriHime」 =カメラ・マイク・スピーカーが搭載され、インターネットを通して操作できる分身ロボット。生活や仕事の環境、入院や身体障害などによる「移動の制約」を克服し、「その場にいる」ようなコミュニケーションが可能で、例えば、入院や身体障害などで通学できない児童が、友だちと一緒に授業を受けたり、育児や介護、入院や身体障がいなどで通勤が困難な人がテレワークを行ったりすることができます。

おおたんワークスとの関係整理も重要

質問ではさらに、人事課所管のおおたんワークスに依頼する業務と各部局配置の障がい者が担当する業務との選別・整理も重要と指摘。障がいの内容、区分、程度など障がい者一人一人の特性に応じた業務切り分けが重要として、採用してからの業務切り分けとする必要があるため、採用から就業まで一定の期間が必要と求めました。

企画部長

業務や勤務場所の変化が望ましくない障がい者に配慮し柔軟に対応

企画部長は、一週間以内の周期の業務は各部局配置職員が行い、一週間を超える周期の業務や突発的な業務はおおたんワークス配置職員が行うことを想定しているが、切り出された業務に応じて柔軟に対応すると答弁。業務内容や勤務場所など就業環境が変化することが望ましくない障がい者が一定程度存在するため、今回雇用しようとする障がい者が異動することは想定していないと答えました。

障がい者には支援機関の紹介を

質問ではまた、障がい者の就業面と生活面の両方をサポートする国から委託を受けた支援機関があることを紹介。サポートを受けるには、その支援機関に登録する必要があるとして、人事課から登録を促すことも必要になると指摘しました。

特別支援学校の児童生徒なら、卒業時に支援機関の登録を促され、それ以外の、就職した後で障がい者になった人などは、ハローワークで支援機関を紹介されるものの、大人になってから精神障がいとなった人は支援機関の存在に気付かないこともあるとされます。

人事課で採用面接時に、支援機関に登録しているかどうかを聞く形で、登録すればサポートが受けられることを伝えたうえで、紹介し登録を促すことも必要です。

企画部長は、支援機関には障がい者の希望に応じてサービスが受けられるものが存在すると答弁。登録の強制はできないが、利用者にとってメリットは大きいため、応募者に対して支援機関を紹介することを想定していると答えました。

専門家の意見も取り入れ、受け入れ部署とも相談しながら必要な体制整備を

続けて質問では、必要な体制整備のためには、専門家の意見も取り入れながら、受け入れ部署とも相談しながら必要な体制整備を進めることが重要不可欠と強調しました。

企画部長は、現在も産業政策課、障がい福祉課、人事課で定期的に障がい者雇用に関する情報共有を行っていると答弁。今後は、障がい者を受け入れる部局とも情報共有ができる場を設けるなど、障がい者雇用に必要な体制を整えていくと答えました。

市長

法定雇用率はあくまで数字 職場での理解が前提 受け入れ体制づくりが重要

大事なのは障がい者が能力に適合する職業に就くこと

市長は、障がい者雇用を通じて全ての市民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会が重要と答弁。研修など必要な体制整備はしっかり行うと答えました。

受け入れ部署の増員、全職員の研修・実習については、できるだけ多くの職員に研修を受けてもらうことで、障がい者雇用にしっかり理解が進むように、採用後に障がい者が退職とならないように人事課と調整しながら取り組みたいと答えました。