資料

専決処分で

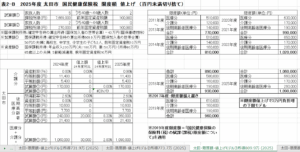

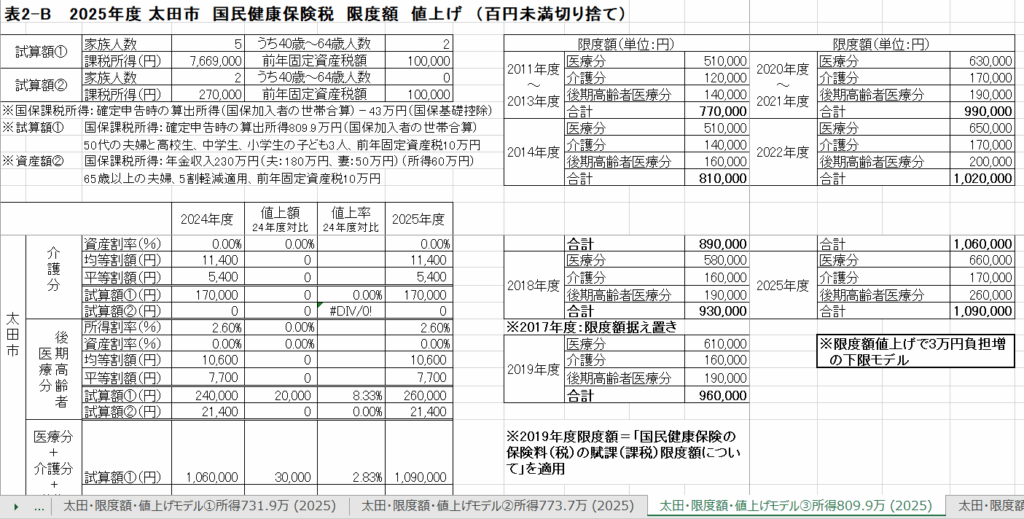

7月から課税される2025年度の国保税の限度額が、医療分で1万円、後期医療支援分で2万円、合計で3万円引き上げられ、限度額が109万円になることが、3月31日付で専決処分(※)されています。介護分の限度額は17万円のまま据え置かれました。

※専決処分=議会に議案を出す時間がない時などに、市長など首長が地方自治法に基づき、議会に議案を出さずに決定する処分。今回の国保税限度額引き上げは、3月市議会閉会後に国が地方税法施行令を改定したことを受けての専決処分。

限度額引き上げは4年連続

限度額引き上げは今回で4年連続。介護保険施行前の1999年度の国保税は医療分だけで限度額は53万円でしたが、00年度の介護保険施行で国保税は医療分と介護分の2本立てに。限度額は医療分の53万円に介護分の7万円が加わり合計60万円になりました。

限度額は26年前の99年度に比べて2倍を超える109万円になります。

国庫負担削減が原因

1961年の国民皆保険開始当初は、全市町村国保の予算の約半分は国庫負担。ところが今の国庫負担は3割程度。これが相次ぐ国保税値上げの原因です。日本共産党は1兆円の国費投入増で協会健保並みの引き下げを要求。全国知事会・市長会なども要求しています。

負担は社保の2倍以上

5月臨時議会では、今回の専決処分に同意を求める議案が出されます。論戦のうえ、社保の2倍以上にもなる高すぎる国保税の負担をさらに増やし、〝払えない〟人を増やす限度額引き上げに反対します。

限度額引き上げの影響を試算

市ホームページには過去の試算にも使える便利な国保税試算シート

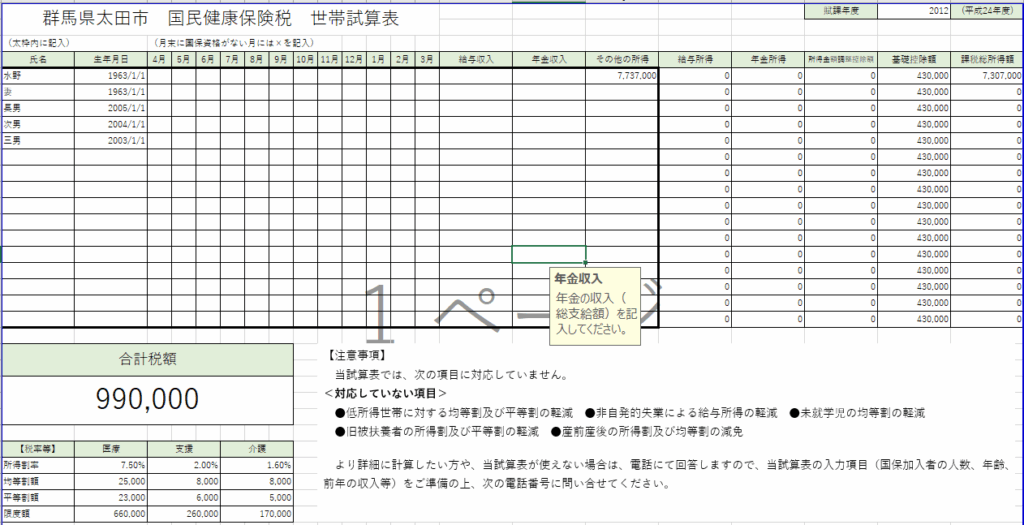

国保税の値上げや限度額の引き上げの際には毎回、どんな家族構成のどんな所得の世帯がどれだけの負担増となるかを自作のエクセルシートで試算し、その具体例を議会で示してきました。今回も自作のエクセルシートで試算を始めようとして考えたのは、昨年から市国民健康保険課がホームページにエクセルの国保税試算シートを掲載していることです。

思い込み

ただし市ホームページの国保税試算シートは、まだ今回の限度額引き上げが反映されていないと思い込み、自作のエクセルシートで途中まで試算を行いました。

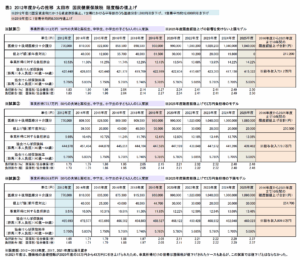

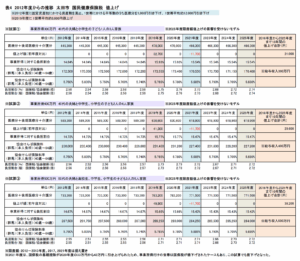

そして2012年度からの限度額引き上げの推移を家族構成・所得モデルごとに出す作業に移った時に、昨年度まで毎回行っていたように、その都度引き上げの影響を受けるモデル世帯の所得が変わるため、モデル世帯ごとに毎回、2012年度以降の所得割率・1人ごとにかけられる均等割額、1世帯にかけられる平等割額、限度額を入力し直しながら作業を進めました。

2012年度には国保税引き下げ

2012年度には全世帯が引き下げられるように、固定資産税にかけられる資産割の廃止とあわせて医療分の平等割が1,000円引き下げられました。限度額は2012年度以降、断続的に引き上げられてきました。そして2019年度には、ほぼ全世帯に対する値上げが行われました。

毎回、所得割率、均等割額、平等割額、限度額を設定し直しながら

ですから2012年度以降の限度額引き上げの推移を出すためには、前述のように、引き上げの影響を受けるモデル世帯の所得が変わるため、毎回2012年度以降の所得割率・1人ごとにかけられる均等割額、1世帯にかけられる平等割額、限度額を設定し直しながら作業を進めていきました。

数値の入力にくたびれて

最初に、市ホームページにある国保税試算シートには今回の限度額値上げが反映されていないと思い込んでしまったのですが、毎回行っていた前述のように必要な各種の数値を入力し直す作業にくたびれてしまい、もしやと思って市ホームページの試算シートを試してみました。

市ホームページの試算シートは、家族の年齢・人数、収入、所得、国保税の所得割率、均等割額、平等割額、限度額も自由に入力・設定可能

すると、どうでしょう。市ホームページの試算シートは、家族の年齢や人数、収入、所得、国保税の所得割率、均等割額、平等割額、限度額も自由に入力し直すことができるように設定されていました。

つまり、年度ごとの国保税の所得割率、均等割額、平等割額、限度額を入力すれば、昨年までのような毎回苦労していた作業が不要だったのです。

最初から決めつけず、思い込むことなく、まずは試算シートを試せばよかっただけでした。

とはいえ、最初に自作シートで試算を行ったから、市ホームページの試算シートが各種数値を自由に設定できることが確認できたとも言えます。

なにはともあれ、気分転換にブログ記事を更新して、これから市ホームページの試算シートを使って必要な試算モデルをつくり、年度ごとの限度額引き上げの推移を完成させる作業を再開します。

関連記事